-

悦 医

悦 学

慢性脑缺血(CCH)的早期诊断与药物干预策略探讨

发布时间:2025/04/16

摘要

慢性脑缺血(chronic cerebral hypoperfusion,CCH)是由脑动脉狭窄、小血管病变或血流动力学异常引发的脑组织长期缺血缺氧状态,常伴脑白质疏松、微梗死等结构性损伤,是血管性认知障碍(Vascular Cognitive Impairment, VCI)和血管性痴呆(Vascular Dementia, VaD)的主要病理基础。本文结合最新指南与临床证据,系统梳理 CCH 早期识别的核心指标、多模态影像学评估体系及分层药物干预策略,为基层医疗机构提供规范化诊疗路径。

一、慢性脑缺血(CCH)的病理机制与疾病分型

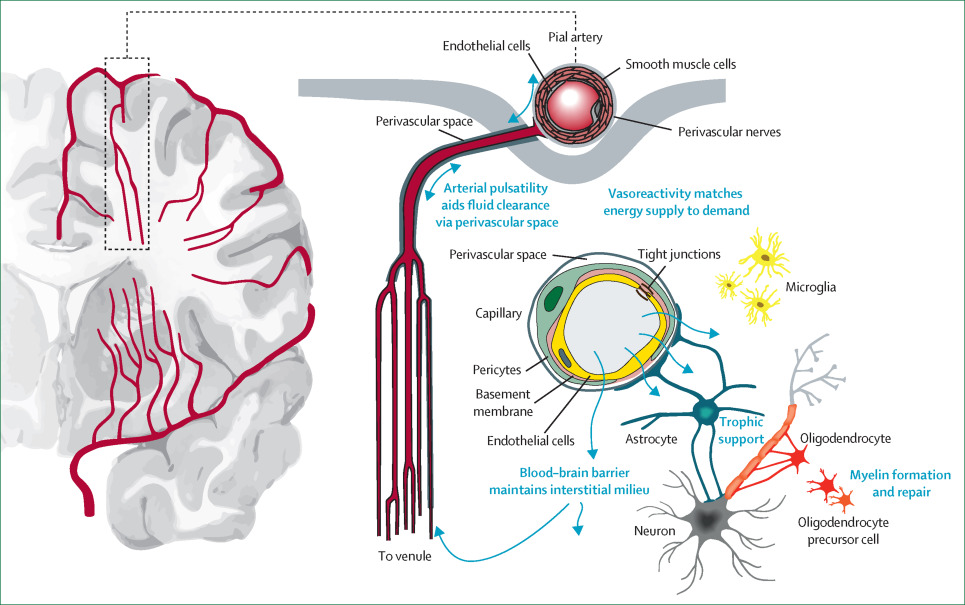

(一)核心病理机制

图来源:Small vessel disease: mechanisms and clinical implications

CCH 的发生机制尚未完全明确,目前认为主要是以下几点:脑血流量(CBF)持续低于 25~45 mL/100 g・min → 线粒体能量代谢障碍 → 神经元凋亡与轴突脱髓鞘 → 脑白质疏松及微梗死形成 → 认知功能损害与神经功能障碍

(二)疾病分型与临床特征

疾病类型

致病核心

流行病学特征

大血管病变型 CCH

大中动脉粥样硬化(如颈内动脉、大脑中动脉狭窄)、颈椎病变压迫血管、血管发育异常

占 CCH 病例的 40%~50%,常伴颅外动脉狭窄

小血管病变型 CCH

累及微动脉、毛细血管及微静脉的血管病变(如高血压性小动脉硬化、脑淀粉样血管病)

占脑血管病的 25%,是脑白质疏松的主要病因

血流动力学障碍型 CCH

心源性(心力衰竭、心律失常)、体位性(直立性低血压)、反射性(血管迷走神经异常)

30%~50% 心力衰竭患者合并认知功能减退

其他因素型 CCH

血液成分异常(高凝状态、贫血)、卵圆孔未闭、血管炎等

多见于中青年人群,需排除特异性病因

二、早期诊断体系构建

(一)慢性脑缺血(CCH)诊断标准

分类

诊断要点

基本条件

1. 年龄>40 岁

2. 起病隐袭,病程≥3 个月,症状呈波动性

临床表现

- 主要症状(≥1 项):头晕、头昏沉、头痛、记忆力减退、注意力不集中、日间思睡

- 兼次症状(≥1 项):步态不稳 / 步速减慢、尿频尿急 / 夜尿频多、失眠、焦虑 / 抑郁、视物模糊、听力下降

危险因素

高血压、糖尿病、血脂异常、冠心病病史,或吸烟、饮酒史

体格检查

无明确局灶神经系统体征;可见周围动脉硬化表现(如眼底动脉硬化)或闻及入颅动脉血管杂音

辅助检查

1. 脑血管检查:DSA/CTA/MRA 证实颅内外动脉狭窄 / 闭塞性病变

2. 结构影像:头 CT/MRI 无明确血管性器质性脑损害(如大面积梗死、出血)

3. 功能影像(必要条件):CTP/3D-ASL/SPECT/PET-CT 显示脑低灌注(需至少 1 项证实)

排除标准

排除焦虑 / 抑郁障碍、躯体症状障碍、神经系统变性病(如阿尔茨海默病)、持续性姿势 - 知觉性头晕(PPPD)等其他病因所致脑功能障碍

(二)多模态影像学评估

影像学检查是 CCH 诊断的核心依据,需结合结构与功能影像综合判断:

1. 结构影像学

1. 彩色多普勒超声(CDUS):检测颅外动脉(如颈内动脉、椎动脉)粥样硬化斑块、狭窄(直径狭窄率≥50%)或闭塞。

2. 头颅 CT/MRI:可见无症状性腔隙性梗死(直径≤15 mm)、散在脑白质疏松(Fazekas 分级≥1 级),弥散加权成像(DWI)及表观扩散系数(ADC)多无急性缺血表现。

2. 功能影像学(确诊关键)

1. CT 灌注成像(CTP):便捷高效,显示脑血流量(CBF)降低(<35 ml="">・min)、平均通过时间(MTT)延长(>6 s)。

2. 磁共振灌注加权成像(PWI)/ 动脉自旋标记(ASL):无辐射,精准定位低灌注区域,推荐 3D-ASL 用于基层筛查。

3. 单光子发射计算机断层成像(SPECT)/ 正电子发射断层成像(PET):评估脑代谢活性,显示 N - 乙酰天冬氨酸(NAA)降低、胆碱(Cho)升高,NAA/Cho 比值下降提示神经元损伤。

3. 血管影像学

1. 数字减影血管造影(DSA)/CT 血管成像(CTA)/ 磁共振血管成像(MRA):明确颅内外动脉狭窄 / 闭塞部位及侧支循环状态(如 Willis 环开放程度)。

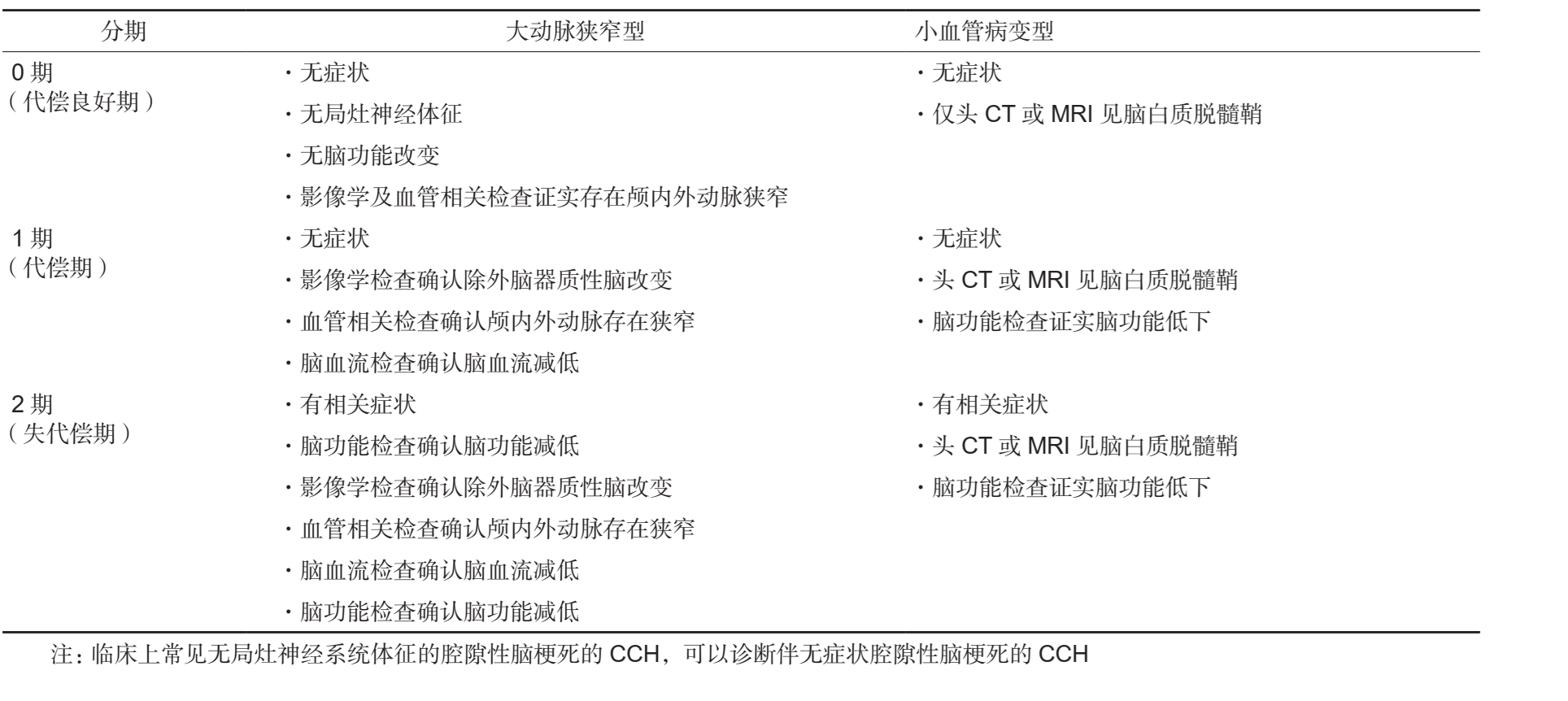

(三)临床分期标准

表 CCH 临床分期标准

图来源:慢性脑缺血中西医结合诊治专家共识

三、分层药物干预策略

(一)基础治疗:抗血小板与抗凝

治疗类别

药物选择

适用人群

抗血小板治疗

阿司匹林(75~150 mg/d)

氯吡格雷(75 mg/d)

替格瑞洛(90 mg bid)

非房颤患者的一级 / 二级预防

抗凝治疗

阿哌沙班(2.5 mg bid)

利伐沙班(10 mg/d)

达比加群(150 mg bid)

合并房颤(CHA₂DS₂-VASc≥2 分)的 CCH 患者

(二)神经保护与代谢改善

药物类别

代表药物

临床应用

自由基清除剂

依达拉奉右莰醇注射液

神经功能缺损(如步态异常、认知障碍)患者

脑代谢赋活剂

胞磷胆碱钠(0.5~1.0 g/d)

轻中度认知功能下降患者

钙通道阻滞剂

尼莫地平(30 mg tid)

伴血管痉挛或偏头痛的 CCH 患者

(三)微循环改善与侧支循环重建

药物

临床优势

适用场景

丁苯酞

显著改善慢性头晕、认知障碍,安全性良好

脑低灌注或微循环障碍患者

前列地尔

适用于微循环障碍为主的 CCH 患者(如糖尿病合并脑缺血)

合并微循环障碍的 CCH 患者

(四)对症处理与认知干预

4. 失眠 / 焦虑:短期使用非苯二氮䓬类药物(如右佐匹克隆 1~2 mg 睡前),避免长期依赖。

5. 中重度认知障碍:胆碱酯酶抑制剂(如多奈哌齐 5~10 mg/d)改善记忆功能,NMDA 受体拮抗剂(美金刚 10 mg bid)缓解谷氨酸兴奋毒性。

四、结语

慢性脑缺血(CCH)作为血管性认知障碍与痴呆的关键病理阶段,其早期诊断依赖于 “结构影像初筛 — 功能影像确诊 — 血管评估定位” 的多模态评估体系,尤其需重视脑白质疏松、无症状性腔隙性梗死及脑灌注异常的综合判读。

药物干预应遵循 “基础治疗控风险、神经保护缓损伤、微循环改善促代偿” 的分层策略,结合患者血管病变类型(大血管 / 小血管)、认知损伤程度及合并症制定个体化方案。基层医疗机构需依托彩色多普勒超声、CT 灌注成像等便捷技术落实早期筛查,通过抗凝抗血小板药物、微循环改善剂及对症治疗延缓疾病进展。

未来,随着精准医学与影像技术的发展,CCH 的全程管理将更趋精细化,为降低血管性痴呆发生率、改善患者生活质量提供有力支撑。

参考文献

1. 中国慢性脑缺血诊治专家共识编写组. 《中国慢性脑缺血诊治专家共识(2022)》[J]. 中华神经科杂志,2022, 55 (5): 401-410.

2. Nasreddine ZS, et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment[J]. J Am Geriatr Soc, 2005, 53(4): 695-699.

3. Dichgans M, et al. Small vessel disease: mechanisms and clinical implications[J]. Lancet Neurol, 2019, 18(7): 684-696.

4. 张春驰,董艳娟,何跃,等.前列地尔注射液对短暂性脑缺血发作脑血流变化的影响[J].疑难病杂志, 2014(5):472-473.DOI:10.3969/j.issn.1671-6450.2014.05.010.

5. 中国中西医结合学会神经科专业委员会,高长玉,陈志刚. 慢性脑缺血中西医结合诊治专家共识[J]. 中国中西医结合杂志,2024,44(3):273-281.

联系我们:joymedservice@joymed.cc

孟先生 18519329797Copyright © 2022 悦医Joymed All rights reserved. 京ICP备17034719号-1 商业行为准则和道德规范 反腐败合规政策 道德与合规举报政策及程序